【東松戸の歴史散策】徳川幕府の遺産「野馬土手」が眠る!紙敷の森群(石みや・みなみ・野うさぎ)の魅力と歩き方

千葉県松戸市東部の東松戸・松飛台エリアに、「紙敷石みやの森」「紙敷みなみの森」「野うさぎの森」から成る「紙敷の森群」が広がっています。この森は、単なる緑地ではなく、江戸時代に徳川幕府が設置した巨大な馬牧「小金牧」の遺構である「野馬土手」が良好な状態で保存されている、生きた歴史博物館です。

この記事では、まず個性豊かな3つの森それぞれの特徴と、管理する市民ボランティア団体の活動を紹介します。次に、この土地が持つ縄文時代から続く深い歴史、特に小金牧の壮大な物語と野馬土手の機能について詳しく解説。さらに、この貴重な森が市民の手によって守られている松戸市独自の「里山保全モデル」の仕組みにも光を当てます。

最後に、森を実際に体験するためのイベント「オープンフォレストin松戸」の情報や、東松戸駅からのアクセス方法、ボランティアへの参加方法まで、具体的な情報を提供します。この記事を読めば、紙敷の森が持つ歴史的・社会的価値を深く理解し、実際に訪れてみたくなることでしょう。

はじめに – 東松戸に眠る、歴史と自然の宝庫「紙敷の森」

千葉県松戸市、北総鉄道が東西に走る東松戸駅と松飛台駅の間。宅地開発が進み、新しい街並みが広がるこのエリアに、まるで時が止まったかのような緑豊かな空間がひっそりと息づいているのをご存知でしょうか。

それが、「紙敷石みやの森」「紙敷みなみの森」「野うさぎの森」という3つの森からなる「紙敷の森群」です。これらは、地域住民からは「紙敷グリーンコリドー」とも呼ばれる貴重な緑の回廊を形成しています。

しかし、これらの森の本当の価値は、美しい自然景観だけではありません。一歩足を踏み入れると、そこには江戸時代の壮大な歴史を今に伝える国史跡級の遺構「野馬土手(のまどて)」が横たわり、私たちを数百年の時を超えた旅へと誘います。

個性豊かな3つの森!「紙敷グリーンコリドー」を巡ろう

紙敷の森群は、隣接しながらもそれぞれが異なる個性を持っています。これは、各森を管理する市民ボランティア団体の理念や活動方針の違いが反映されているためです。

まずは、3つの森がどのような特徴を持っているのか、以下の比較表でご覧ください。訪問の目的や気分に合わせて、どの森から巡るか考えるのも一つの楽しみです。

| 特徴 | 紙敷石みやの森 | 紙敷みなみの森 | 野うさぎの森 |

|---|---|---|---|

| 管理団体 | 七喜の会 | みなみの森の会 | 樹人の会 |

| 歴史遺構 | 顕著な野馬土手、「石みや様」の祠 | 野馬土手 | 野馬土手 |

| 主な植生 | 針葉樹と広葉樹の混交林、竹林 | 広葉樹(イヌシデ、コナラ等)、竹林 | 混交林 |

| 主な活動 | クラフト作り、有機農法、イベント開催 | 森林浴、ベンチでの休息、竹細工 | 超長いブランコ、ハンモック、森遊び |

| こんな人におすすめ | 歴史好き、地域の交流に参加したい家族連れ | 静かに自然と向き合いたい方、写真好き | 子どもと一緒に思い切り遊びたい家族 |

| URL | https://ayamu.casio.jp/matsudo-s-edu/info_services/138578 | https://minaminomori.thick.jp/ | https://ayamu.casio.jp/matsudo-s-edu/info_services/170998 |

このように、3つの森は生態学的な「緑の群島」として繋がるだけでなく、訪問者に多様な体験を提供してくれる「体験の群島」でもあるのです。

各森の魅力を深掘り!あなたに合う森はどっち?

それでは、それぞれの森のプロフィールをさらに詳しく見ていきましょう。

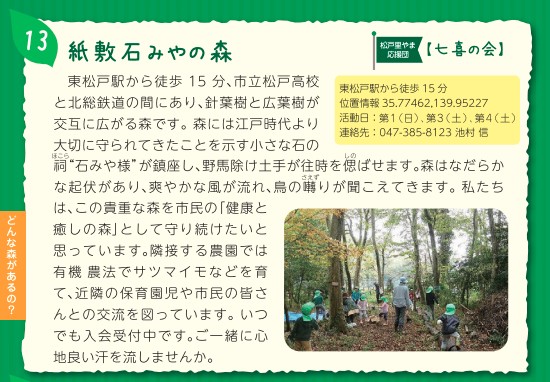

紙敷石みやの森(七喜の会) – コミュニティと歴史が息づく森

約1.1ヘクタールの広さを持つ「石みやの森」は、活発なコミュニティ活動と歴史への深い敬意が融合した、紙敷の森群の中核的な存在です。

管理団体「七喜の会」は、この森を市民のための「健康と癒しの森」と位置づけ、積極的な活動を展開しています。森の中には、後述する野馬土手や、森の名前の由来となった「石みや様」の祠が鎮座し、歴史散策の拠点となっています。

活動は森の維持管理に留まりません。隣接する畑で有機農法のサツマイモを栽培し、収穫祭を通じて近隣の保育園児と交流するなど、地域社会との繋がりを大切にしています。年に数回開催される「オープンフォレスト」では、木工クラフトやハンモック体験などが提供され、多くの家族連れで賑わう活動の拠点となっています。

紙敷みなみの森(みなみの森の会) – 静寂と四季の美を楽しむ森

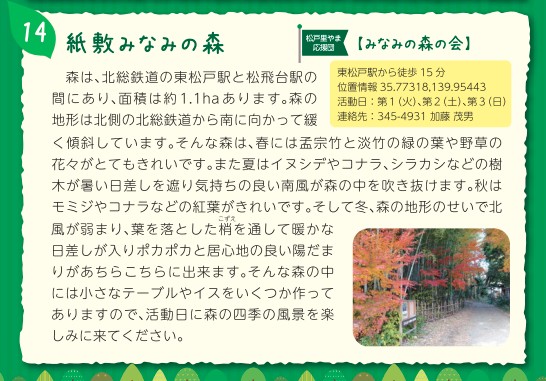

「石みやの森」の南側に位置する「みなみの森」は、その名の通り、静かな思索と四季の変化に没入できる空間です。

地形は北側の北総線から南に向かって緩やかに傾斜しており、このおかげで冬には冷たい北風が遮られ、落葉した木々の間から暖かい日差しが差し込む、非常に心地よい環境が生まれます。

植生はイヌシデやコナラといった落葉広葉樹が中心で、夏には涼しい木陰を、秋には美しい紅葉を楽しむことができます。管理団体「みなみの森の会」は、森の中に手作りのベンチやデッキを設置し、訪問者がただ座ってリラックスし、鳥のさえずりや風の音に耳を傾けることを促しています。日々の喧騒から離れ、心静かな時間を過ごしたい方に最適な森です。

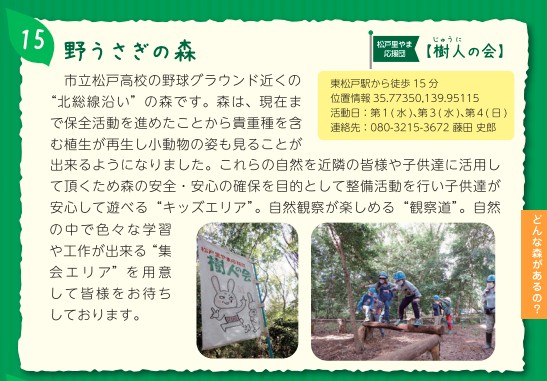

野うさぎの森(樹人の会) – 子どもと楽しむ冒険の森

「樹人の会」が管理する「野うさぎの森」は、その名の通り、子どもたちの冒険心をくすぐる遊び場としての側面が強い森です。

オープンフォレストの際には、「超長いブランコ」やハンモック、バドミントンなどが用意され、他の二つの森とは一味違う、ダイナミックで開放的な雰囲気に包まれます。ここは、管理された公園の遊具とは異なる、自然そのものを活かした「森の探検」や「森遊び」の場として提供されています。

木々の間を駆け抜け、土の感触を確かめながら、子どもたちが五感をフルに使って自然と触れ合える貴重な空間です。

タイムスリップ体験!森が語る江戸時代の壮大な物語

これらの森がなぜこれほどまでに重要視されるのか。その答えは、この土地に刻まれた壮大な歴史にあります。

徳川幕府の巨大牧場「小金牧」の遺産

江戸時代、この紙敷地区一帯は、徳川幕府が軍馬や荷役馬を育てるために設置した広大な国営放牧場「小金牧(こがねまき)」の一部でした。小金牧は複数の牧から構成され、紙敷が位置したのはその中でも最大規模を誇った「中野牧(なかのまき)」の領域内です。

この土地は、250年以上にわたり、幕府直轄の戦略的資産として厳格に管理されていました。将軍が主催する大規模な鹿狩りや、年に一度の野馬捕り(のまとり)は、江戸からも見物客が訪れるほどの一大イベントだったと記録されています。紙敷の森は、この国家プロジェクトの中心地だったのです。

先人の知恵「野馬土手」を歩く

数千頭もの野馬を広大な牧に留めておくために築かれたのが、壮大な土木構造物「野馬土手(のまどて)」です。その総延長は150km以上にも及んだと推定されています。

これは単なる土手ではありません。野馬が農地へ侵入するのを防ぐ「野馬除土手」や、野馬捕りの際に馬を追い込む「勢子土手」など、目的に応じて巧妙に設計された高度なシステムでした。

特に「野馬除土手」は、牧の内側の土手を低く、外側の土手を高く急峻に築き、その間に堀を設けることで、馬が脱走しにくい構造になっていました。紙敷の森群に残る土手は、この小金牧時代を今に伝える最も重要な物理的証拠であり、松戸市内の一部は市の文化財にも指定されています。森の中を歩き、土手の起伏に触れることは、まさに歴史との対話と言えるでしょう。

森の名の由来「石みや様」と地域の信仰

「紙敷石みやの森」の中には、「石みや様」として知られる小さな石の祠が、江戸時代から大切に祀られています。

幕府によるトップダウンの管理とは対照的に、この祠は、地域住民による土着的な信仰の対象であり、土地との精神的な繋がりを象徴しています。野馬土手の傍らに佇むその姿は、野生の馬が暮らす牧と自分たちの村落との境界を守る、地域の人々の守護神のような存在だったのかもしれません。現代のボランティア団体がこの祠を敬い、保全活動に組み込んでいることは、単なる自然保護だけでなく、地域の歴史と文化を継承するという強い意志の表れです。

市民の力で未来へ繋ぐ – 松戸市の里山保全モデル

明治維新で小金牧が廃止され、一時は放置されかけたこの貴重な歴史遺産が、なぜ今、これほど活気ある場所として再生したのでしょうか。その背景には、松戸市独自の先進的な公民連携モデルがあります。

この活動の原点は、1996年に市民の力で「関さんの森」の保全が始まったことにあります。この成功をモデルケースに、松戸市は2003年度から「里やまボランティア入門講座」を開始。この講座は、里山保全の知識や技術を学びたい市民を育成し、組織化するためのエンジンとして機能しています。

講座の修了生たちは「松戸里やま応援団」というネットワークを形成し、紙敷の森を管理する「七喜の会」や「みなみの森の会」のように、自主的なボランティア団体として市内の森で活動しています。

この活動を法的に支えているのが、松戸市独自の条例と、国の「市民緑地制度」です。この制度により、土地所有者は固定資産税の優遇などを受けながら、自身の土地を市民団体に活動の場として提供できます。

つまり、

- 土地を提供する「私有地所有者」

- 労働力と情熱を注ぐ「市民ボランティア」

- 法的枠組みと研修を提供する「行政(松戸市)」

この三者間の強固なパートナーシップが、莫大なコストをかけずに貴重な緑地を保全するという、持続可能なモデルを成功させているのです。

まつど森ずかん:https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/toshiseubi/midori/openforest.files/morizukan.pdf

紙敷の森を体験しよう!アクセスと参加方法

この歴史と自然に満ちた森を実際に体験するための具体的な方法をご紹介します。

年に一度の一斉公開「オープンフォレストin松戸」

これらの森は私有地であるため、常時公開されているわけではありません。一般の人が自由に出入りできる最も大きな機会が、毎年5月頃に開催される「オープンフォレストin松戸」です。

このイベント期間中、紙敷の森群を含む市内の市民緑地が一斉に公開され、各団体が趣向を凝らした催しを行います。最新の情報は、松戸市の公式ウェブサイトなどで確認することをおすすめします。

- 参考リンク: 松戸里やま応援団

森へのアクセス方法

紙敷の森群は、北総鉄道「東松戸駅」または「松飛台駅」が最寄りとなります。

- 東松戸駅から: 徒歩で約15分~20分。駅の西口から線路沿いに松飛台方面へ進むと、森の入り口が見えてきます。

- 松飛台駅から: 徒歩で約10分~15分。

いずれの駅からも十分に歩ける距離にあり、散策のスタート地点として便利です。専用の駐車場はないため、公共交通機関の利用が推奨されます。

担い手になるために:ボランティア活動に参加するには?

「単なる訪問者でなく、この貴重な森を守る活動に加わりたい」と考えた方のために、参加への道筋も用意されています。

最も体系的な方法は、松戸市が主催する「里やまボランティア入門講座」に参加することです。安全管理や道具の使い方から学べるため、未経験者でも安心して始められます。

また、各ボランティア団体に直接連絡を取り、活動日に見学や体験参加をすることも可能です。各団体の主な活動日は以下の通りです。

- 紙敷石みやの森(七喜の会): 第1日曜日、第3土曜日、第4土曜日

- 紙敷みなみの森(みなみの森の会): 第1火曜日、第2土曜日、第3日曜日

これらの団体は常に新しいメンバーを歓迎しています。興味のある方は、まずはオープンフォレストなどのイベントで、活動されている方々に声をかけてみてはいかがでしょうか。

まとめ

松戸市東松戸エリアに広がる「紙敷の森群」は、美しい自然景観だけでなく、江戸時代の壮大な歴史を体感できる貴重な場所です。

国営牧場「小金牧」の遺構である野馬土手、地域信仰の対象であった「石みや様」、そしてそれらを現代に甦らせた市民と行政の先進的なパートナーシップ。これらの要素が幾重にも重なり合い、紙敷の森に他にはない深い価値を与えています。

次の休日には、歴史の息吹を感じながら、個性豊かな3つの森を巡る散策に出かけてみてはいかがでしょうか。そこには、都市のすぐ隣にあるとは思えない、豊かで奥深い世界があなたを待っています。