【東松戸の隠れた名所】傳法寺(伝法寺)の歴史を巡る旅|圧巻の枝垂れ桜と400年の物語

千葉県松戸市の東松戸駅前、近代的な街並みの中に静かに佇む頂光山 傳法寺(ちょうこうざん でんぽうじ:伝法寺)。この記事では、400年以上の歴史を持つこの由緒ある寺院の全貌に迫ります。

傳法寺は、室町時代の創建から江戸時代に日蓮宗へと改宗した複雑な歴史を持ち、その信仰は今も篤く受け継がれています。東松戸駅周辺は、かつてはのどかな田園地帯にありましたが、都市開発と共に駅前の聖域へと姿を変えました。

この記事では、以下の点について詳しく解説しています。

- 二つの時代を越えた傳法寺の歴史

- 日蓮宗の教えと信仰の核心

- 都市の変遷を見守ってきた境内の魅力

- 寺の象徴であり、春の絶景「一本枝垂れ桜」

- アクセス、御朱印などの実践的な参拝情報

急速な発展を遂げる東松戸にあって、変わらぬ静寂と精神的な安らぎを与えてくれる傳法寺。その歴史的背景、宗教的な重要性、そして人々を魅了する自然美を深く掘り下げ、訪れる前に知っておきたい情報を網羅的にお届けします。

東松戸駅前の聖域:傳法寺(伝法寺)へようこそ

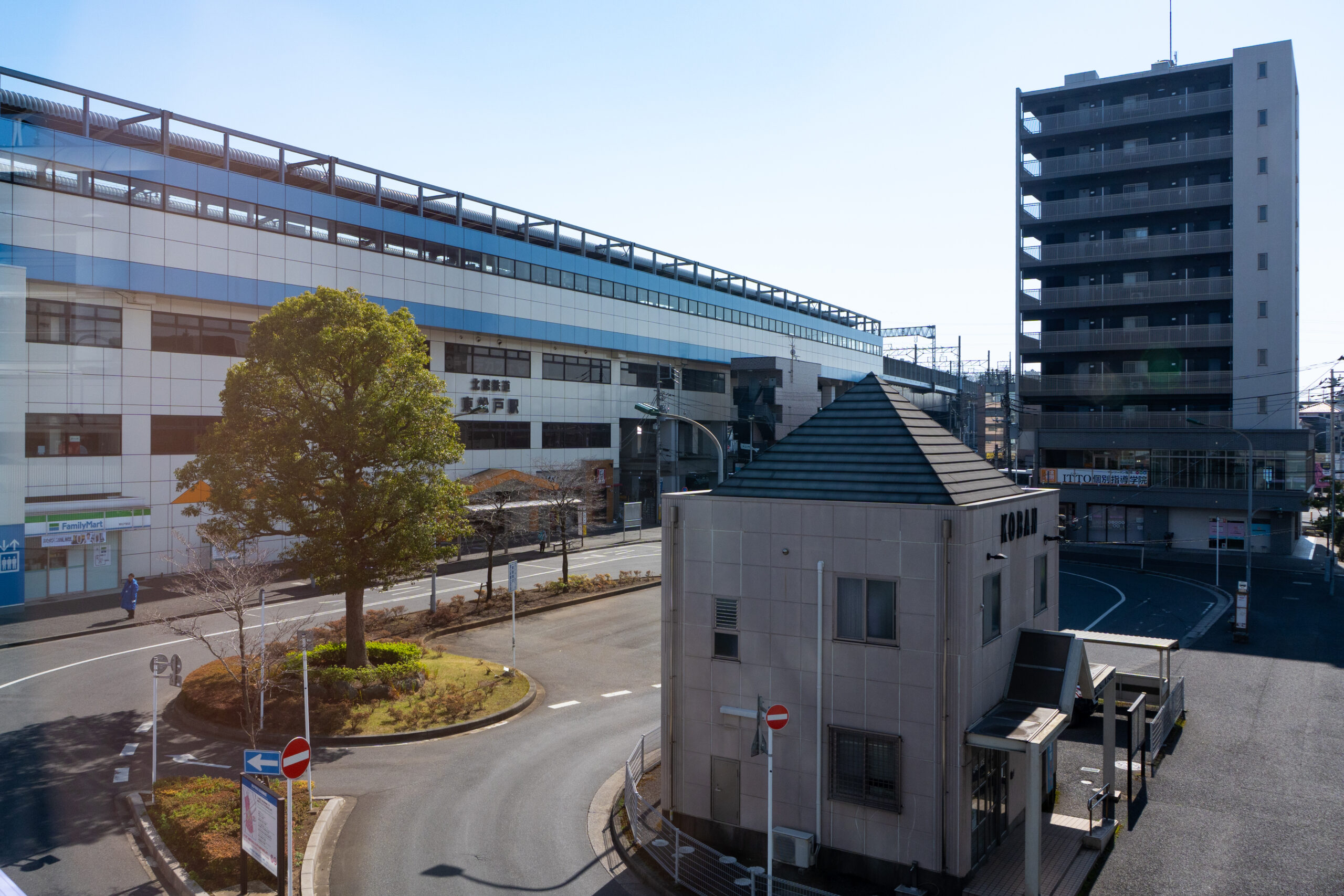

JR武蔵野線と北総線が交差し、多くの人々が行き交う千葉県松戸市の東松戸駅。その近代的な駅舎のすぐ目の前に、まるで時が止まったかのような静寂な空間が広がっています。それが、400年以上の法灯を今に伝える日蓮宗寺院、頂光山 傳法寺です。

都市の喧騒と隣り合わせにありながら、一歩境内に入れば、そこは心安らぐ祈りの場。傳法寺は単なる宗教施設にとどまらず、急速な都市開発の歴史を見つめ、地域の人々に精神的な支えと季節の彩りを提供してきた、まさに地域の宝ともいえる存在です。

本稿では、この傳法寺が持つ多層的な魅力について、その歴史、信仰、そして自然美の観点から深く掘り下げていきます。

二つの時代を辿る:傳法寺(伝法寺)の歴史的変遷

傳法寺の歴史は、一つの宗派による直線的なものではなく、時代の大きなうねりの中でその姿を変えてきた、重層的な物語を持っています。この変遷を理解することが、寺院の本質を知る鍵となります。

室町時代(1503年)の起源:真言宗寺院として

寺院の記録によれば、その最も古いルーツは室町時代後期の文亀3年(1503年)に遡ります。この年、傳法寺は真言宗の寺院として創建されたと伝えられています。

当時の下総国は、戦乱が続く不安定な社会情勢にありました。そのような時代に、この「紙敷」と呼ばれた地に一つの寺院が建立されたことは、地域の人々がいかに信仰を心の拠り所としていたかを物語っています。現在の傳法寺とは異なるこの真言宗寺院としての前史は、この土地が持つ歴史の深さを象徴する重要な出発点です。

江戸時代(1604年)の転換点:日蓮宗への改宗と再興

傳法寺のアイデンティティを決定づける出来事は、江戸時代初期の慶長9年(1604年)に訪れます。徳川幕府による全国統治が始まった直後のこの年、常在院日教法師(じょうざいいんにっきょうほうし)の手によって、真言宗から日蓮宗へと改宗されました。

この改宗をもって、今日に続く日蓮宗寺院としての傳法寺の「開山」とされ、以来400年以上にわたる歴史が紡がれてきたのです。多くの資料がこの1604年を創建年として記しているのは、この日蓮宗への転換が寺院の歴史においていかに中心的であるかを示しています。

密教的な儀礼を重んじる真言宗から、法華経の経典と「南無妙法蓮華経」の題目を唱えることを修行の中心とする日蓮宗への転換は、新しい時代の到来に呼応した宗教的、そして社会的な選択であったと推察されます。この「再興」とも言える出来事の背景に、1世紀にわたる真言宗寺院としての歴史が存在することは、傳法寺が持つ物語の奥深さを物語っています。

信仰の核心:傳法寺(伝法寺)が伝える日蓮宗の教え

傳法寺の信仰は、日蓮宗の教え、それを体現する御本尊、そして寺院と信徒を結ぶ強固な伝統によって支えられています。

関東の名刹に連なる法脈

傳法寺は、市川市にある本山・真間山弘法寺(ままさんぐほうじ)の末寺(まつじ)という位置づけにあります。さらにその本山は、日蓮宗の大本山・池上本門寺(東京都大田区)へと繋がっています。

この法脈は「池上・芳師法縁」と呼ばれ、関東における日蓮宗の重要な系統の一つです。末寺であることは、傳法寺が教義上の指導を受け、強固な宗教的ネットワークの中でその正統性を保証されてきた証です。一つの地方寺院でありながら、日蓮宗の広大な伝統の中に確固たる位置を占めているのです。

御本尊「大曼荼羅」に込められた世界

傳法寺の御本尊は、一般的な仏像ではなく「大曼荼羅(だいまんだら)」と称される掛け軸です。これは日蓮宗の大きな特徴で、宇宙の真理そのものである法華経の世界観を、文字を用いて図として顕したものです。

中央には「南無妙法蓮華経」の御題目が力強く記され、その周囲には釈迦如来や多宝如来をはじめとする諸仏諸尊、菩薩、神々の名が配置されています。これは、法華経を信仰する者を全ての仏神が守護するという思想の現れです。

傳法寺の御本尊は、本山である弘法寺の第八世住職、日感上人(にっかんしょうにん)の筆によるものとされ、その由来は寺院の由緒と法脈の正統性を力強く裏付けています。この大曼荼羅は、開山以来、地域の信徒たちの信仰の拠り所として大切に祀られてきました。

日蓮宗が説く「ご利益」とは

傳法寺として特定の「ご利益」が大きく掲げられているわけではありません。これは、ご利益が存在しないという意味ではなく、日蓮宗の教え全体からその信仰のあり方を理解する必要があることを示しています。

日蓮宗における最も根本的な利益とは、御題目を唱えることで法華経の真理と一体となり、現世での安穏と来世での成仏が約束される「現当二世の利益」を得ることにあるとされます。この包括的な教えのもと、信徒は個々の具体的な願いを込めて祈りを捧げます。

一般的に、日蓮宗の寺院では以下のような多岐にわたる祈願が行われます。

- 家内安全・心願成就:日々の生活の平穏と、願い事が叶うこと。

- 身体健全・当病平癒:健康の維持や、病気の回復。

- 安産祈願・子育て守護:子供を授かり、無事に出産し、健やかに育つこと。

- 商売繁盛・合格祈願:事業の成功や、試験に合格すること。

- 交通安全・厄除け:災厄から身を守ること。

傳法寺は、これらの多様な祈りを受け止め、信徒の心の拠り所として深く根付いているのです。

都市化と静寂が交錯する境内

傳法寺の境内は、その周囲の劇的な環境変化を映し出し、過去と現在が交差するユニークな空間です。

田園地帯「紙敷」から駅前の聖域へ

かつて、傳法寺が位置する一帯は「紙敷(かみしき)」と呼ばれ、その名の通り製紙に関わる土地であったともいわれ、のどかな田園と樹林が広がる地域でした。当時、最寄りの駅は2km以上離れた八柱駅で、まさに「田園の中の寺院」という趣でした。

しかし、JR武蔵野線(1978年開業)と北総鉄道北総線(1991年開業)が乗り入れる東松戸駅が開業したことで、その風景は一変します。傳法寺は、駅から徒歩わずか1〜3分という交通至便な立地となり、都市化の波がその門前まで押し寄せました。そして平成23年(2011年)、この地域の町名も正式に「東松戸」へと変更されたのです。

このダイナミックな変遷は、傳法寺が単なる古い寺院ではなく、戦後日本の急速な都市開発の歴史を体現する生き証人であることを物語っています。

境内の見どころを巡る

山門をくぐると、駅前の喧騒が嘘のような静けさに包まれます。山門の脇には「今月の聖語」として、「法華経は明鏡の中の神鏡なり」といった日蓮聖人の教えが掲げられ、参拝者を信仰の世界へと静かに誘います。

境内を進むと、正面には風格のある本堂が厳かに佇んでいます。その傍らには、日蓮宗の宗祖である日蓮聖人の銅像が建立されており、その視線は遠くを見つめているかのようです。

境内全体は、新興都市の中心にありながら、檀信徒が厳粛に祈りを捧げるにふさわしい品格と静寂を保ち続けています。この現代性と伝統性の調和こそが、傳法寺の持つ独特の魅力の源泉と言えるでしょう。

傳法寺(伝法寺)のシンボル:圧巻の一本枝垂れ桜

傳法寺の名を地域に広く知らしめている最大の要因が、境内に咲き誇る一本の壮麗な枝垂れ桜です。この桜は、もはや寺院のシンボルとして特別な存在感を放っています。

比類なき「一本桜」の美しさ

境内に堂々と立つこの大きな枝垂れ桜は、「一本桜」として、その凛とした姿が多くの人々に愛されています。例年、3月下旬から4月上旬にかけて見頃を迎え、満開の時期には、まるで薄紅色の滝が流れ落ちるかのような花々が境内を埋め尽くします。

その優美な姿は、隣に立つ日蓮聖人像と見事に調和し、ある訪問者が「どことなく京都の様な風情」と評したように、独特の宗教的景観美を生み出しています。自然の芸術と信仰が融合したこの光景は、一見の価値があります。

地域に愛される春のランドマーク

この枝垂れ桜の存在により、傳法寺は地元の人々にとって春の訪れを告げる特別な場所となっています。大々的な花見の宴会が開かれる場所ではありませんが、その分静かに桜を愛でることができるため、知る人ぞ知る花見の「穴場スポット」として親しまれています。

その知名度は高く、松戸市が春に発行する観光情報でも、本土寺や東漸寺といった名だたる桜の名所と並んで紹介されるほどです。この一本の桜が、宗教施設である傳法寺と、地域社会とを結ぶ重要な架け橋となっているのです。

参拝者のための手引き

傳法寺への訪問を計画されている方のために、基本的な情報をまとめました。

アクセス方法

- 電車でのアクセス

- JR武蔵野線・北総線「東松戸駅」西口より徒歩約1〜3分。

- 車でのアクセス

- 境内に参拝者用の駐車場がありますが、台数に限りがあるため、公共交通機関の利用が推奨されます。桜の季節など、混雑が予想される時期は特にご注意ください。

拝観と御朱印について

- 拝観料:無料(自由拝観)

- 御朱印:あり。本堂横の寺務所にて対応していただけます。参拝の証として、ぜひいただいてみてはいかがでしょうか。

- 参拝時間:明確な規定はありませんが、日中の明るい時間帯に訪問するのが一般的です。

- 注意事項:境内には階段があります。また、あくまで信仰の場であるため、特に桜の時期でも大声での会話や飲食は控え、節度ある行動を心がけましょう。写真撮影の際も、他の参拝者の迷惑にならないよう配慮が必要です。

年間行事と文化財

傳法寺の具体的な年間行事は、一般向けには広く公開されていません。しかし、日蓮宗の伝統に則り、檀信徒を中心とした法要は年間を通じて厳粛に執り行われていると推察されます。

主なものとして、新年祝祷会(1月)、春・秋の彼岸会、お盆の盂蘭盆会(7・8月)、そして日蓮聖人の命日法要である御会式(おえしき、10月)などが、寺院の信仰生活の中核をなしていることでしょう。

また、傳法寺の建造物や所蔵品は、現在のところ国や市の文化財指定は受けていません。しかし、その価値は公的な指定の有無によって測られるものではありません。400年以上にわたり信仰の場として維持されてきた生きた歴史そのもの、地域における精神的な支柱としての役割、そして枝垂れ桜が織りなす文化的景観こそが、傳法寺の持つ最大の価値と言えるでしょう。

結論:現代に生きる歴史と自然の融合

頂光山傳法寺は、東松戸という発展する街の中心で、歴史、信仰、そして自然美が見事に融合する類まれな場所です。

そこには、真言宗から日蓮宗へと転換した500年にわたる信仰の物語があり、のどかな田園から駅前の都市景観へと変貌を遂げた劇的な時代の変化があります。そして何よりも、檀信徒にとっては厳粛な祈りの場でありながら、地域社会全体にとっては春の訪れを告げる美の象徴でもあるという、二重のアイデンティティを持っています。

絶え間ない変化の潮流の中にあって、精神的な伝統がいかにしてその輝きを保ち続けるか。傳法寺は、その力強い証人として、今日も東松戸の街を静かに見守り続けています。次の週末、少し足を延ばして、この歴史と静寂の空間を訪れてみてはいかがでしょうか。